免許証を取得して車を運転することができるようになったドライバーは「初心者マーク」を車に貼って走行しなければいけません。初心者マークの正式名称は「初心運転者標識」といいますが、初心者マークで誰しもが思い浮かべる緑色と黄色の2色の若葉の形をしたマークは「若葉マーク」とも呼ばれ、車の運転以外でも「新人」のマークとして認知されており、さまざまな場面で応用されているマークです。そんな初心者マークのつけておかなければいけない期間や義務、違反について説明します。

もくじ

初心者マーク(若葉マーク)とは?

初心者マークは、車の運転者が免許証を取得したばかりで運転が不慣れであることを周囲に知ってもらうために車に張り付けします。初心者マークを張っていることが恥ずかしいと感じる人もいるかもしれませんが、免許証を取得してから1年に達しない間は運転する車の目立つ所定の場所に張り付けなければならないことが道路交通法で定められています。

第八十四条第三項の準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(中略)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。

初心者マークの貼り付け期間

運転免許証を取得してから1年未満の人が車を運転するときには初心者マークを車の所定の位置に貼り走行しなければいけません。免停の期間があった場合はその分だけ期間が延びます。初心者マークは所有する車だけでなく、レンタカーや社用車など他人名義の車を運転するときであっても初心者マークを張った上で運転する必要があります。

初心者マーク(若葉マーク)を張る位置

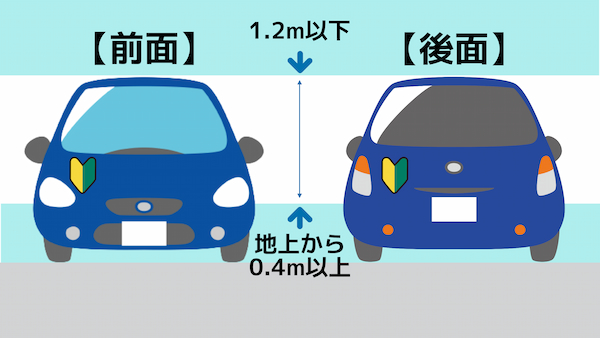

■地上から0.4m以上、1.2m以下の位置

初心者マークを車体に貼る位置は道路交通法で定められています。車体の前面と後方の2か所に1枚ずつ周囲に見えやすいように貼ることとされています。前面か後方のどちらか片方にしか張っていない場合は罰則の対象になるので必ず2か所以上に貼るようにしましょう。

なお、前面と後方の2か所の所定の位置に貼っていれば問題ありませんが、フロントガラスの内側に貼ってしまうのは違反です。フロントガラスに貼ってよいのは「車検の有効期限を記載した検査標章」と「法定点検のステッカー」の2つだけと決められているので注意しましょう。

初心者マーク(若葉マーク)はどこで取得する?

初心者マークは、自動車教習所の卒業時に配布されることがあるようですが、基本的には自分で購入して車に貼り付けます。初心者マークは、主にカー用品店やホームセンターで購入することができます。100円均一などでも販売されている場合があるようです。主に3つのタイプがあるので所定の位置に貼りやすいものを選ぶとよいでしょう。

- マグネットタイプ

- 吸盤タイプ

- ステッカータイプ

初心者マーク(若葉マーク)に関わる罰則

初心者マークは免許証を取得してから1年経過するまでは、初心者マークを所定の場所につけて運転しなければならないと道路交通法で定められていました。では、免許証を取得して1年経っていない人が初心者マークをつけずに運転していたらどうなるのでしょう。

免許証を取得して1年経過していない人が初心者マークをつけずに運転していた場合、「初心者標識表示義務違反」で違反点数1点と反則金が課せられます。

【違反点数と反則金】

| 違反点数 | 反則金 | |

|---|---|---|

| 初心者標識表示義務違反 | 1点 | 4,000円 |

また、運転免許取得から初心者マークの貼り付け義務のある1年以内に免許停止処分を受けた場合には、免許停止期間分初心者マークの貼り付け期間は延長されます。例えば、30日間の免許停止となった場合には、初心者マークの貼り付け義務期間が終了するのは免許証取得から1年+30日後になります。

初心者マーク(若葉マーク)を付けた車への配慮について

初心者マークは、免許証を取得したばかりの人は運転が不慣れであることを周りに知ってもらうためにつけるものです。そのため、周りを走行する車も初心者マークを付けている車がいれば配慮して走行する義務があることが法律で定められています。

初心者マークをつけて走行する車に無理な幅寄せや割り込みを行い違反とみなされれば「初心運転者等保護義務違反」で罰則が科せられます。

違反とみなされれば「初心運転者等保護義務違反」で罰則が科せられる

【「初心運転者等保護義務違反」となる禁止事項】

- 無理な幅寄せ

- 無理な割込み

- 車間距離が取れなくなるような進路変更 など

※危険防止のため、やむを得ず割り込みや幅寄せを行った場合は、この限りではありません。

【違反点数と反則金】

| 車の種類 | 違反点数 | 反則金 | |

|---|---|---|---|

| 初心運転者等保護義務違反 | 大型車 | 1点 | 7,000円 |

| 普通自動車・二輪車 | 6,000円 | ||

| 小型特殊自動車 | 5,000円 |

初心者マーク(若葉マーク)は表示義務期間を過ぎても張っていい!

初心者マークは、免許証を取得したばかりで運転経験が浅く運転に不慣れであることを周りの車に知ってもらうためのものです。上項でも説明したように初心者マークをつけている車には周りの車も配慮して走行しなければいけない義務があります。

初心者マークの貼り付け期間は免許証取得から1年間を経過するまでと決まっていますが、1年経過したら必ず初心者マークを取り外さなければいけないということは決まっていません。1年経過後でも運転に不安があり、慣れないようであれば初心者マークを付けたままでも問題ありません。

ただし、初心者マークをつけて走行する車には周囲のドライバーも初心者マークの車を優先したりと道路上で初心者保護の目的に沿った配慮がされることとなります。そのため、十分運転に慣れた人がむやみにつけ続けるのは避ける必要があります。

初心者の交通事故と自動車保険

警視庁(東京)のデータになりますが、各指定自動車教習所で、令和5年中に普通免許を取得した人74,156人のうち免許取得後1年間で144人が交通事故を起こしています(物損事故を除き、行政処分の付加点数が付されたもの)。自動車教習所を卒業し1年以内に人身事故を起こしてしまう人は0.2%程度いるということになります。

運転初心者は前方車両との距離を見誤ることなどが多く初心者が交通事故を起こしてしまうことはベテランドライバーに比べ多いです。

【初心者に多い事故例】

- 追突事故

- 右左折時の事故

- 進路変更時の事故

- ガードレールや施設などへの衝突

- 転落事故

警視庁 初心運転者(普通免許取得者)の交通事故状況(令和6年)より

初心者は自動車保険の備えを忘れずに!

車を運転するときには自賠責保険に加入していなければ運転することができません。さらに、自賠責保険だけでは補償が足りないため任意で契約する自動車保険にも加入します。強制加入の自賠責保険は事故の相手に対する「対人賠償保険」のみの補償です。そのため、相手の物を壊してしまったり、自分自身のケガなどを補償するためには任意で加入する自動車保険に加入して備えておく必要があります。追突事故などで相手の車に損害を与えてしまった時などは、自賠責保険では補償対象外となるため、必ず自動車保険で備えておく必要があります。

初めての自動車保険は保険料が高い!?

初めて運転免許証を取得した人は自動車保険料が高い傾向にあります。その理由は下記になります。自動車保険料は高い傾向にありますが、安くする方法も次項で紹介するので自動車保険について知っておきましょう。

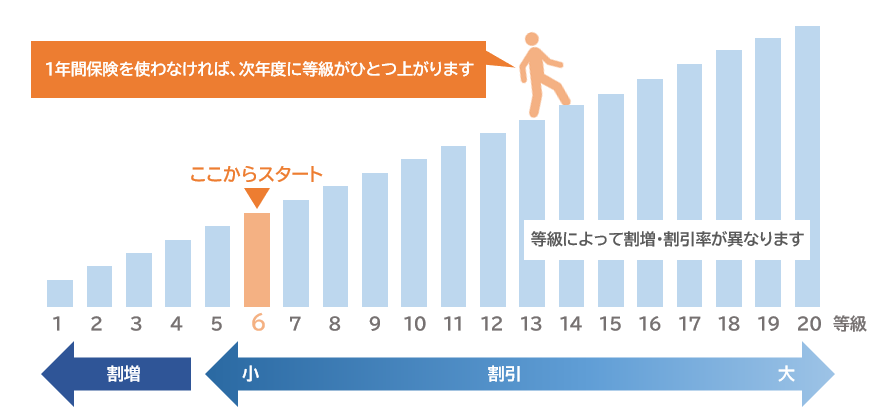

1.等級が進んでいないため保険料が高い

自動車保険に初めて加入する場合の保険料は高い傾向にあります。その理由は、自動車保険には1等級から20等級まである等級制度があり、通常初めて契約する場合は6等級から(家族で2台目の自動車などの諸条件を満たせば7等級から)スタートします。等級は、事故歴に応じて保険料の割引・割増を適用する制度で、無事故で契約を続けるほど等級が上がり、保険料の割引率が高くなっていくというものです。

初めて加入するときの6等級新規(6S等級)の割増引率は3%の割増であるのに対して、最高の20等級(無事故)の割増引率は63%の割引です。等級が進んでいないことが保険料に大きな影響を与えていることがわかるでしょう。

※割増引率は保険会社によって異なる場合があります。

2.年齢が若いから保険料が高い

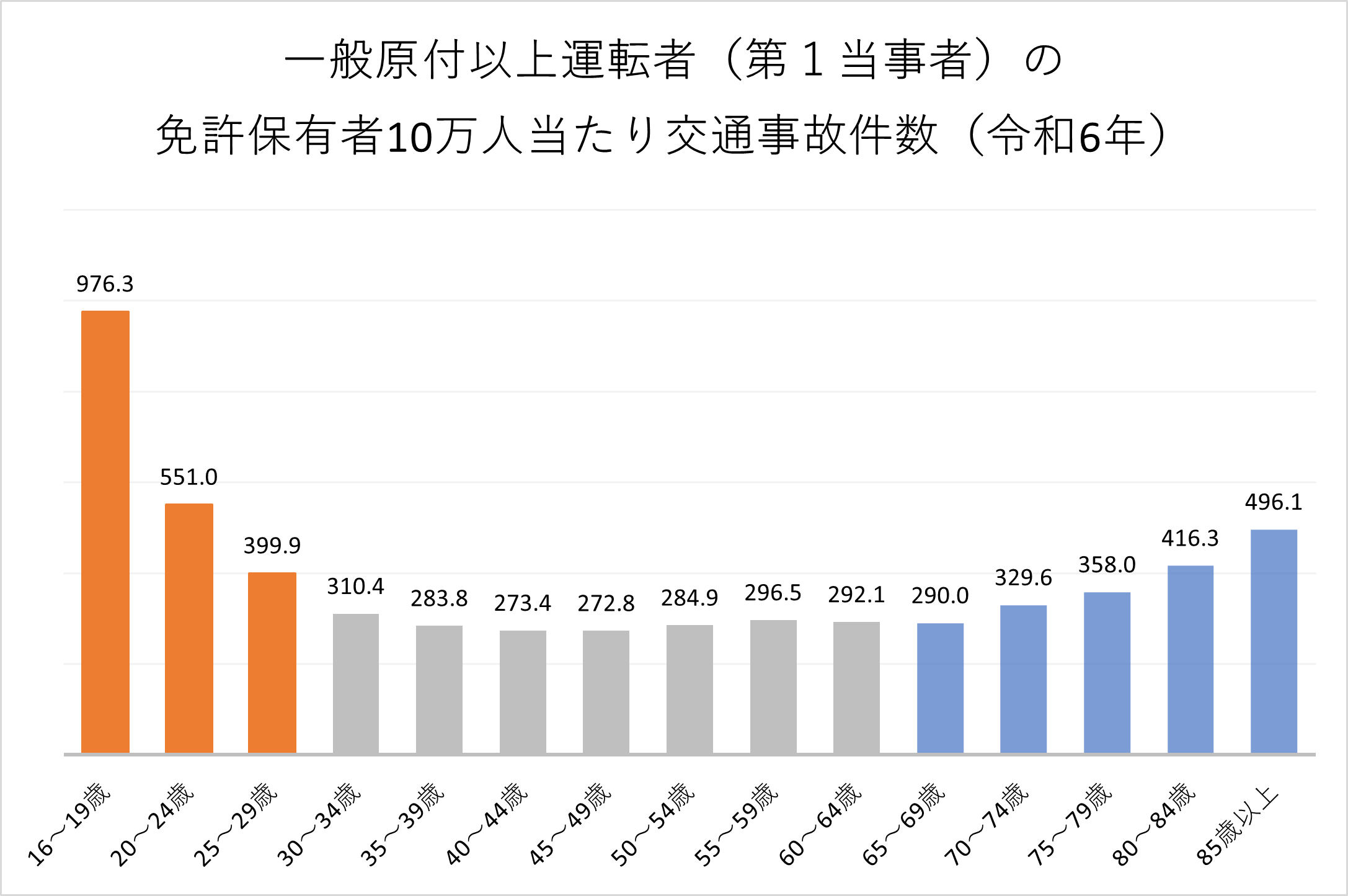

自動車保険は事故を起こすリスクが少ない人ほど保険料が安くなります。しかし、自動車保険を初めて契約するような10代後半や20代は他の年齢代と比べて事故率が高いという統計データがあり、結果として保険料が高くなっています。

また、それと関連して、運転者年齢条件で年齢が若い人に対する補償を制限できないので保険料が高くなってしまいます。運転者年齢条件は補償対象の運転者の年齢を一定年齢以上に限定することで保険料を割引できる特約です。

運転者年齢条件は、「全年齢補償」「21歳以上補償」「26歳以上補償」に分かれていて、事故率が高い10代も補償する全年齢補償が最も保険料が高くなり、事故率が高い10代や20台前半を補償対象から外す26歳以上補償が最も保険料が安くなります。なお、保険会社によって選択できる区分に違いがあり、中には30歳以上補償や35歳以上補償といったさらにリスクを限定して保険料を安くする選択肢を提供している保険会社もあります。

-

初めて(6等級)の自動車保険の相場は?保険料の節約のポイント

自動車保険に初めて加入する場合、多くの人が車の購入先で案内された自動車保険にそのまま加入してしまいます。しかし、自動車保険料を安くしようと考えているのならば他の保険会社とも比較してみるのをおすすめしま ...

初めての自動車保険料を安くする方法

初めて自動車保険を契約する場合、保険料が高くなるということがわかりました。それでは、保険料を安くするにはどうしたらよいのでしょうか?その方法をいくつか紹介します。

家族の等級を引き継げないか確認する

同居家族が高い等級を持っている場合は、等級を引き継いで保険料を節約できる可能性があります。

例えば、同居の親が20等級であった場合、親の自動車保険で新たに入手した車に車両入替をし、名義変更で子の契約に変更することで、子の車の自動車保険へ20等級を引き継ぐことができます。このとき、親の車は無保険状態になっているので自動車保険に新規加入する必要がありますが、運転者年齢条件などで子が新規で加入するよりも保険料が割安になる可能性が高いです。親の自動車保険料は元より上がってしまいますが、親子トータルの自動車保険料は子が新規で自動車保険に入るよりも安くなることが期待できます。

同居の親から子への等級引き継ぎ手順(新しく車を購入)

- 親の契約で子供の車に車両入替をする。

- その保険の記名被保険者を子供に変更する。必要に応じて契約者も変更する。

- 親の元の車が無保険状態になっているので、記名被保険者を親として新規契約する。

-

自動車保険で「親の等級をもらう」とはどういうこと?

初めて免許を取得したら車でいろんなところに出かけたいと思うものです。子供が免許を取得したら万が一の事故の備えのために家族が所有する車の自動車保険の補償範囲を見直しておく必要があります。 さらに、子供が ...

ネット自動車保険も検討する

カーディーラーなどで紹介される、保険会社と契約者の間に代理店が入る代理店型の自動車保険だけでなく、主にインターネット経由で契約するネット自動車保険も検討しましょう。ネット自動車保険はダイレクト自動車保険や通販型自動車保険と呼ばれることもあります。

ネット自動車保険は間に代理店を挟まない分、保険料を安くすることができます。代理店の担当者と対面で話すことはできませんが、不明点はオンラインチャットやコールセンターで聞くことは可能です。また、事故対応が心配な人もいると思いますが、弁護士法の絡みで代理店は事故対応を行うことができないので、事故対応に代理店の有無は関係ありません。

多くのネット自動車保険は、インターネット経由で申し込むと保険料が割引になるインターネット割引が用意されているので、Web上での契約に抵抗がない人は検討してみるとよいでしょう。こちらで各社のインターネット割引を比較できます。

| ネット型 | 代理店型 | |

|---|---|---|

| 加入方法 | ウェブや電話などで保険会社と直接契約する。 | 代理店を通して自動車保険に加入する。 代理店担当者と対面で手続きすることが可能。 |

| 保険料 | 代理店手数料が不要で代理店型よりも安め。 事故リスクが高い層は保険料が高いことも。 | 代理店手数料が必要となり、ダイレクト型と比べて高め。 |

| 補償内容の決め方 | 自分の知識や調べた内容で決めるが、ウェブや電話で分からないことを保険会社に聞くことも可能。 | 代理店担当者と相談して決めることができる。 知識が少なくても必要な補償内容を確保しやすいが、必要以上の補償内容で保険料が高くなることもある。 |

| 事故現場へのかけつけ | 保険会社の担当者が事故現場にかけつけることはない。 一部保険会社では警備会社のかけつけサービスを提供。 | 代理店の担当者によっては事故現場にかけつけてくれる。 (示談交渉などをしてくれるわけではない) |

| 事故後のやりとり | 保険会社と直接やりとりを行う。 | 代理店の担当者を通してやりとりを行う。 |

-

ネット自動車保険はなぜ安い?デメリットはある?おすすめの選び方も紹介!

テレビCMなどでもネット自動車保険の広告をよく見かけるようになってきました。ネット自動車保険は「ダイレクト型」、「通販型」などとも呼ばれますが、「代理店型」の自動車保険よりも保険料が安いことが特徴です ...

運転者限定特約をつける

もし車を運転する人が本人のみや夫婦のみである場合は、運転者限定特約で保険料を安くすることができます。だれが運転しても補償される状態から補償対象となる運転者を限定することで、事故のリスクが限定されるので保険料が安くなるのです。

| 限定する範囲 | 運転できる人 | 保険料 |

|---|---|---|

| 限定なし | 誰が運転しても補償される |  |

| 家族限定 | 本人+本人の配偶者+同居の親族+別居の未婚の子 | |

| 本人・配偶者限定 | 本人+本人の配偶者 | |

| 本人限定 | 本人のみ |

※限定できる範囲は保険会社によって異なります。保険会社によっては家族限定や本人限定がない場合もあります。

-

自動車保険は運転者の限定で安くなる

自動車保険料を節約する方法の一つに、自動車保険に「運転者限定特約」をつけることがあります。だれが運転してもよい状態から運転する人を限定することでリスクを減らし、結果として保険料を安くすることができるの ...

自動車保険を比較する

自動車保険は同じ補償内容であっても保険会社によって保険料に違いがあります。そのため、保険料を抑えるためには複数の保険会社から見積もりを取って比較してみるのがよいでしょう。

その際におすすめなのが自動車保険の一括見積もりサービスです。見積もりを取るのに1社1社個別に見積もりを依頼してもよいですが、同じような内容の情報を見積もりを取る会社の分だけ入力する必要があります。自動車保険一括見積もりサービスを利用すれば、一度の情報入力で複数の保険会社から見積もりを取得できるので、手間と時間を省くことができます。そして、見積もり内容を比較して保険料が安い保険会社と契約することで保険料の節約も達成できます。利用は無料なので、ぜひ一度使ってみてください。

まとめ

初心者マーク(若葉マーク)は、免許証を取得してから1年経過するまで車を運転するときには前方と後方の所定の位置に張り付けておく義務があります。違反すると罰則があるため必ず守りましょう。1年経過した後も運転に不安がある人は初心者マークをつけたまま運転しても問題ありませんが、むやみにつけるのは避けましょう。

免許証を取得したばかりの人が車を運転するときには初心者マークを付けて運転することはもちろんですが、自動車保険で事故に備えておくことも重要です。免許証を取得したばかりの人の自動車保険料は高い傾向にありますが、事故を起こしてしまった時のリスクを考えると自動車保険に加入しない選択肢はありません。自動車保険料は工夫することで保険料を安く抑えることが可能です。一括見積もりサイトなどを利用することで同じ条件で自動車保険会社の保険料を比較することができるので利用してみましょう。