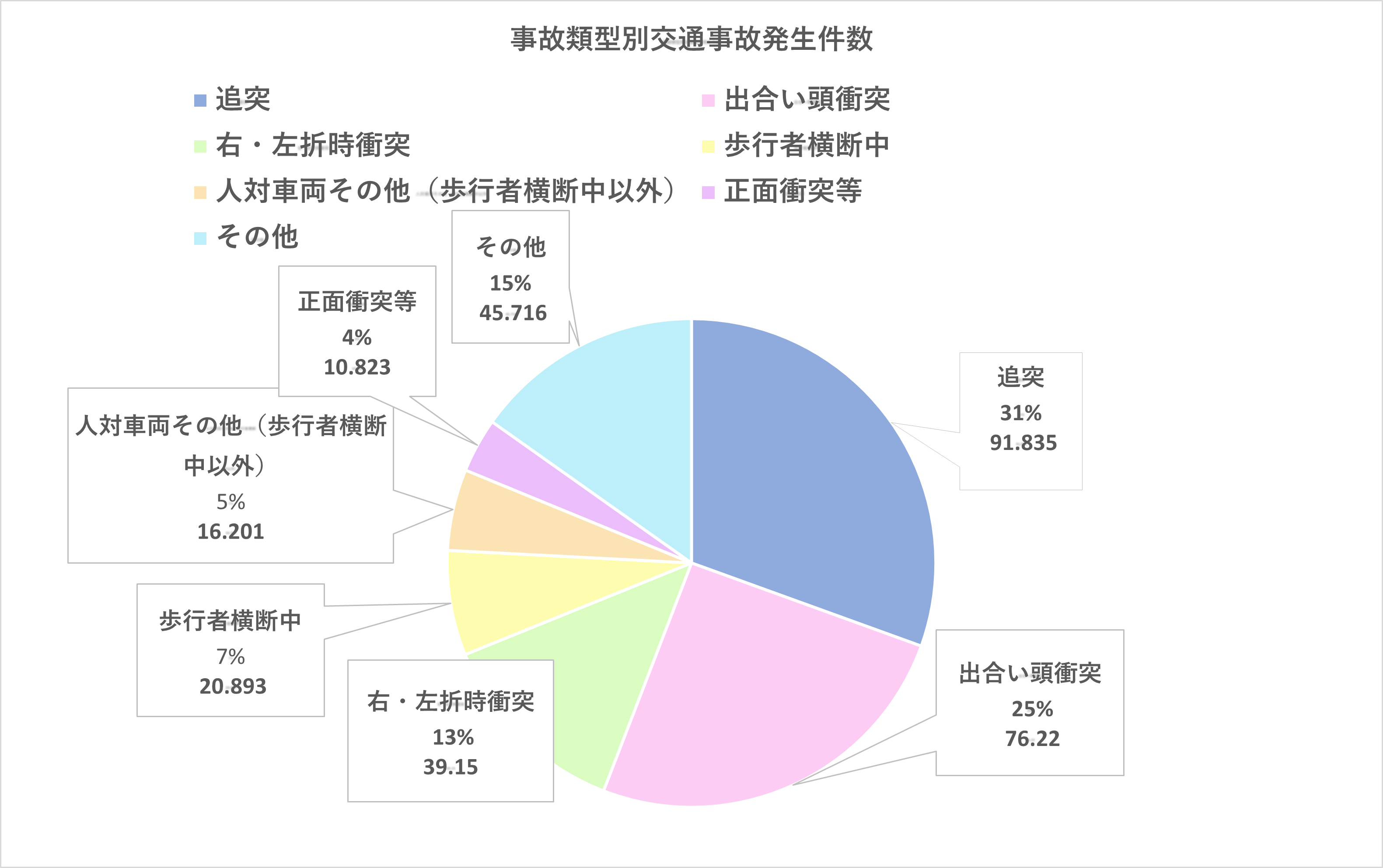

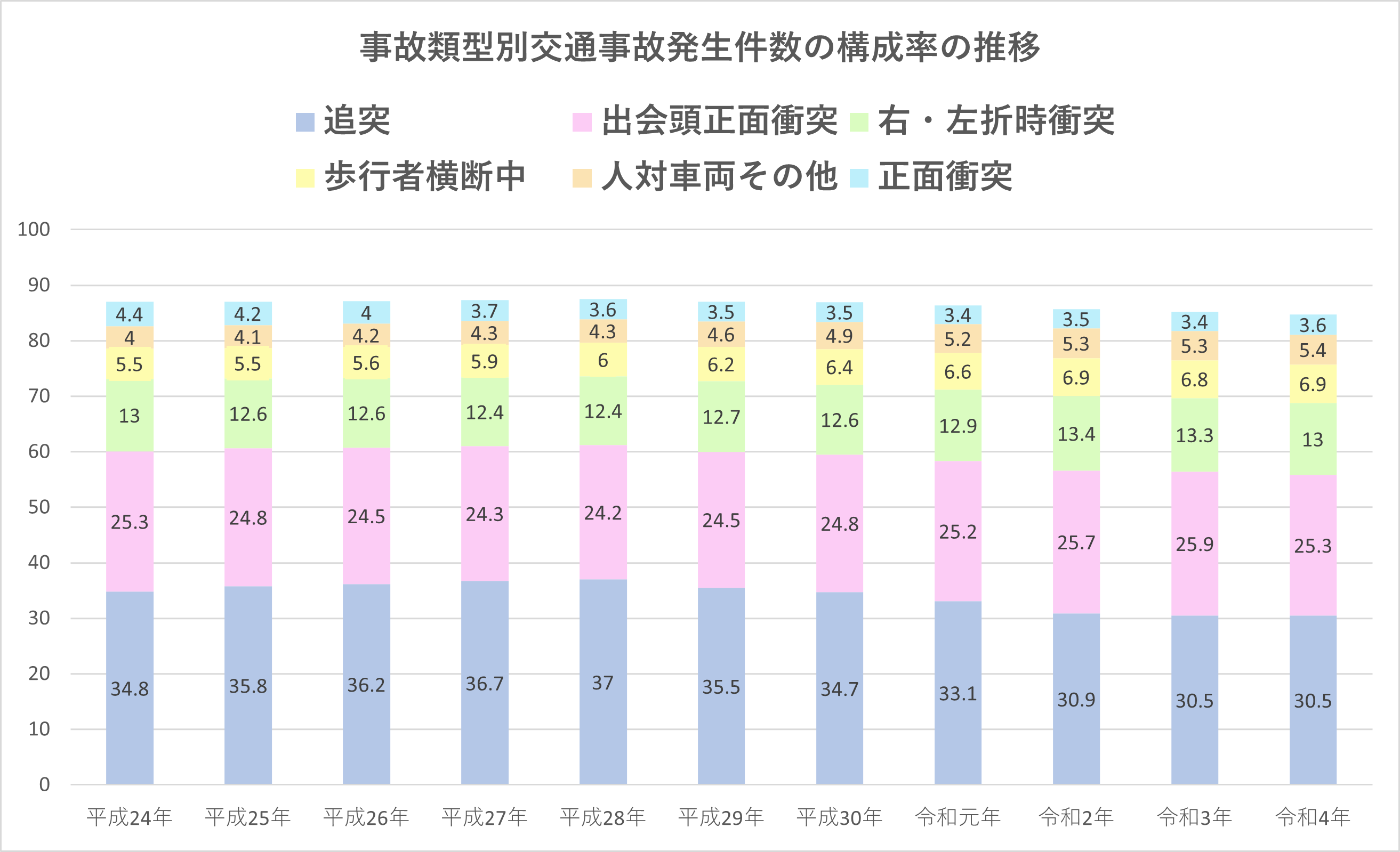

内閣府による「事故類型別交通事故発生件数」の推移をみると、件数は減ってはいるものの2012年から「追突事故」が圧倒的に1位となっています。「追突事故」は後方からの接触なので、前方車は避けられようがないですよね?その為、基本的に過失割合は10対0となります。

過失割合が10対0となるのは他にどんな事故形態があるのでしょうか。追突事故以外にも基本の過失割合が10対0となる事例を紹介していきます。

もくじ

事故類型別交通事故発生ランキング

内閣府による令和4年度中の「事故類型別交通事故発生件数」を見ると、「追突事故」が一番多く発生していることが分かります。その次に「出合頭衝突」となっています。

事故形態の順位は1位の「追突」を筆頭に10年前から変わっていないことが判明しています。

出典:内閣府「第2節 令和4年中の道路交通事故の状況」より

追突事故が発生すると、被追突車両の後方のナンバープレートやリアバンパーが損傷し、追突車も前方のナンバープレートとフロントバンパーに傷がついてしまうことがあります。また、追突の衝撃でむち打ちの症状が出る方が多くいらっしゃいます。

これらの損害によって、両車の修理代、修理期間中の代車、レッカー代、治療費…たくさんの費用がかかってしまいます。

追突事故はほとんどの場合は10対0ですが、もし自分が相手車に追突をしてしまって10対0となった場合、これらの相手方費用をも100%の賠償責任で支払わないといけません。

では、その100%の賠償責任が発生する10対0のケースは、追突以外にどんな事故形態があるのでしょうか。

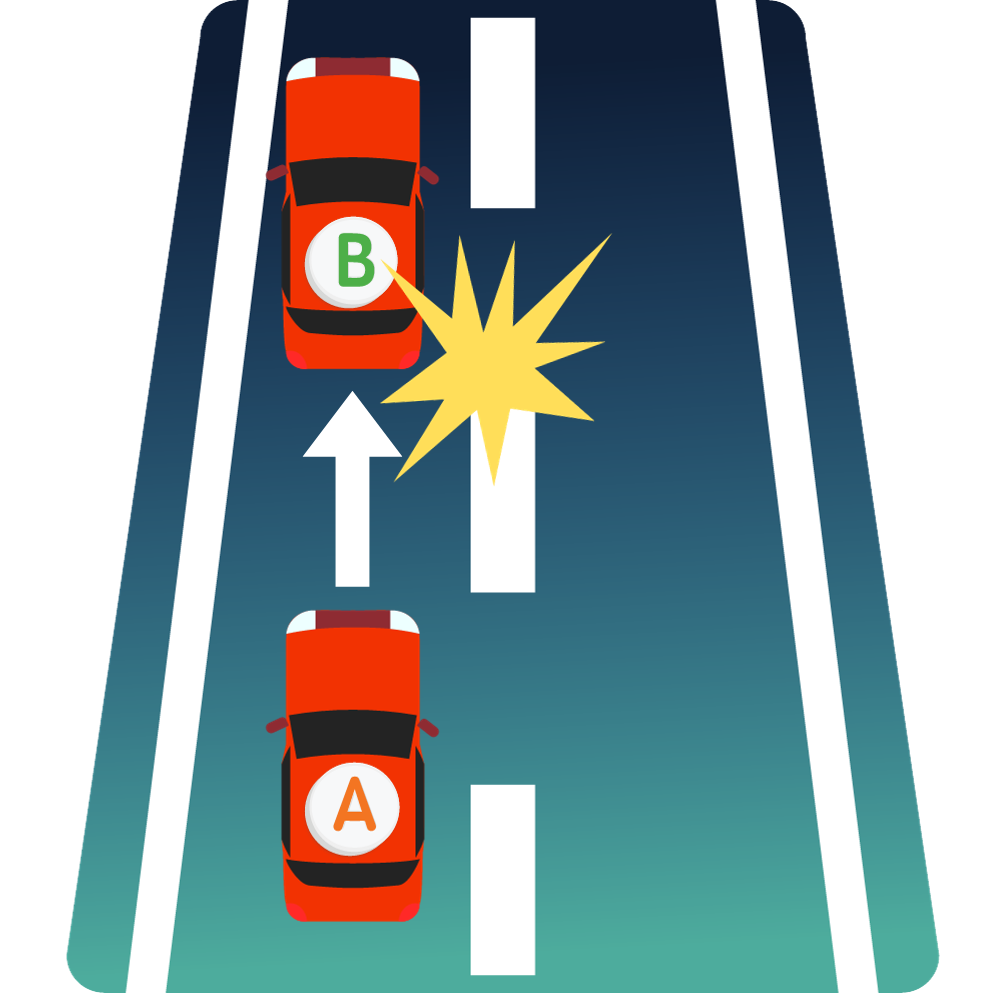

追突

駐停車中の車に後方から追突した場合は基本的に10対0です。

酒酔い運転、運転操作ミス、高速道路での渋滞中ののろのろ運転で後方から追突、運転中にうとうとしていて追突、携帯に気を取られて信号待ち相手車に追突・・・・

状況は様々ありますが追突事故の原因は主に、前方不注意や車間距離不保持等です。

よって、これらが原因で発生した追突事故は、前を見て運転しているB車は避けられようがなく、A車による一方的過失となり、過失割合は10対0となります。

B車は赤信号や一時停止の規制に従って停止した場合や、渋滞等の事情があって停止していること、また、夜間の場合はテールランプ等で存在を警告する措置をとっていることが前提です。

こんな時は過失割合が変わってくる?!

①前方の視認不良

A車にも以下の事情等によってB車を発見できることが容易でなかった場合は、過失割合に修正が入ります。

・視界が妨げられるくらいの雨が降っていた。

・濃い霧が漂っていた。

・夜間で街頭がなく暗かった。

②不必要な急ブレーキ

道路交通法の規則

「車両等の運転者は、危険を防止する為やむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない」と規定されています。

つまり、B車がA車に対していやがらせ等のため故意に不必要な急ブレーキをかけた場合は、B車に過失修正が入り責任割合が加算されます。

例えば、あおり運転は一見後方からの追突ですが、不必要な急ブレーキとなり、被追突車にも過失が認められることになります。

③他の交通の妨害

道路交通法の規則

「車両は、駐停車するときは道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害にならないようにしなければならない」と規定されてます。

つまり、道路幅が狭い所、追越車線、幹線道路等の交通量が多い地点に駐停車した場合は、他の交通の妨害をすることとなり、事故発生の危険性を高めることになります。

よって、車道を大きく塞いで駐停車している場合は、不適切な駐停車方法となり、被追突車側も過失が認められることとなります。

駐車禁止の道路の場合

道路交通法上の規則

「道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路」については「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停止し、または駐車してはならない」と規定されています。

よって、トンネル、カーブの途中、道路の曲がり角、坂道等においては、追突車から被追突車の発見が容易でないことから、10対0とはなりません。その禁止されていた場所で駐停車した理由、駐停車の形態、駐停車車両の大きさ等の事情を総合的に検討したうえで過失割合が判断されます。

追突することを避ける努力義務

商店街・繁華街・住宅街等の歩行者の多い場所では、急ブレーキや減速が必要になることが多いですよね。そういった場所では人が横断するものと見誤るなど、結果的に理由のない急ブレーキをかけることが予想されます。

買物や配達等の理由で停止することが頻繁でもあるため、あらかじめそういった事態を予測しながら運転することも大切です。

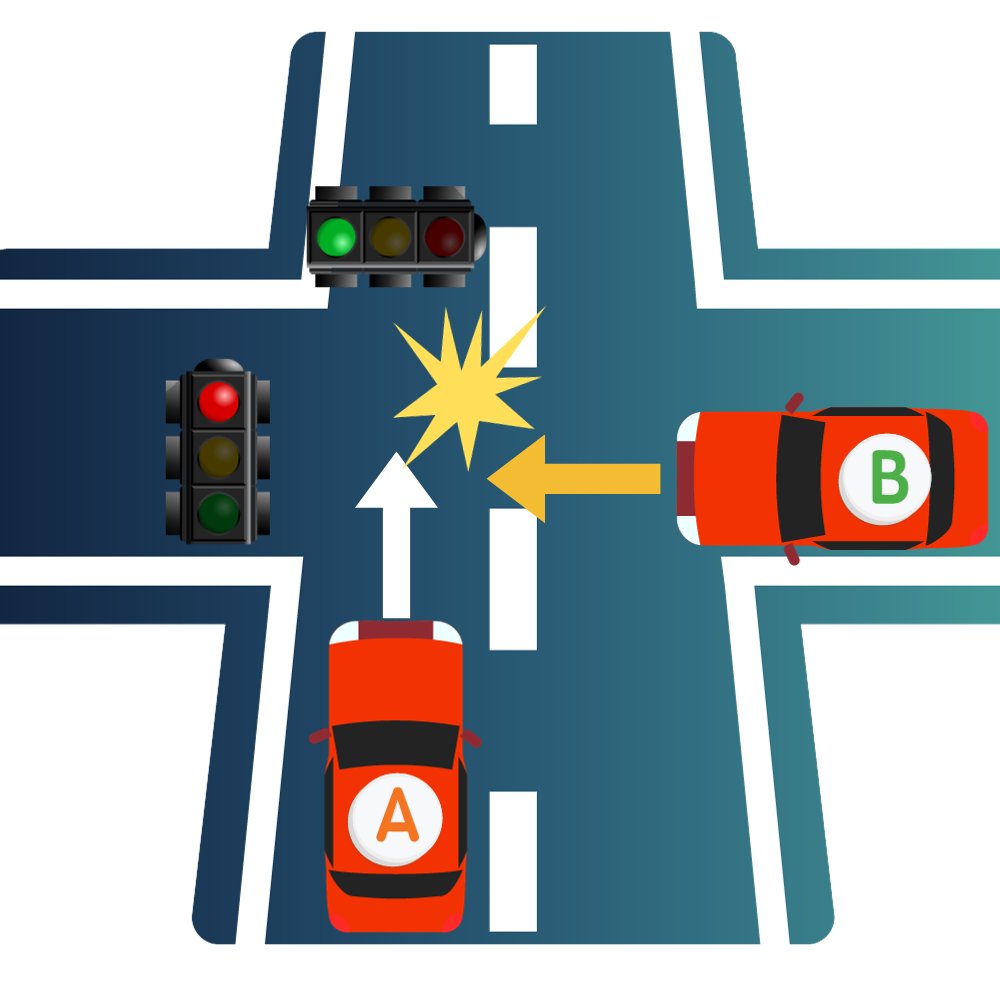

交差点における赤信号無視による事故

信号機のある交差点でA車が青信号で直進し、B車が赤信号で交差点に進入した場合、B車の信号違反として10対0です。

信号機により交通整理のされている交差点においては、車両等は信号機の表示に従わないといけません。

また、赤信号は道路交通法によって「停止位置を超えて進行してはならないこと」と規定されていることからも、B車の赤信号無視による100%の賠償責任となります。

こんな時は過失割合が変わってくる?!

自動車は通常、信号機の表示に従って運転し、前方に注意を払っていればよいものであり、信号無視違反車両を予測し徐行して安全確認をするなどの注意義務はありません。

しかし、交差点進入時の左右安全確認を怠ったり、信号無視違反車両を発見後に安易にそれを回避できたにもかかわらず、回避措置を怠った場合は、10対0から割合が変わってくる可能性があります。

青矢印信号の場合

A車が青矢印信号の場合も同様です。

B車側が赤信号の場合、B車は直進が禁止され、A車の右折のみが許されることになります。

また、青矢印信号は道路交通法上対面する信号機の色が黄色または赤であっても「矢印の方向に進行することができること」を意味していることからも、基本割合は10対0となります。

相手方が歩行者の場合

十字路の交差点で相手方歩行者が青信号を歩行中、自動車が赤信号で交差点に進入した場合はもちろん10対0です。

では、自動車が青信号で交差点に進入し、相手方歩行者が赤信号で横断歩道を渡った、逆の場合はどうなるのでしょう。

この場合10対0とはなりません。

原則として、歩行者は信号機により交通整理の行われている交差点において、道路交通法上「赤信号の場合には、道路を横断してはならない」と規定されています。

しかし、道路交通法上「横断歩道が歩行者の横断の用に供するために設置されている場所」また、横断歩道上に歩行者がいる場合は「横断歩道の直前で一時停止し、かつその通行を妨げないようにしなければならない」などと歩行者に対して強い法的保護が与えられています。

よって、相手方歩行者が交差点内で赤信号に違反したものの、基本の過失割合は相手方歩行者が7割の過失になります。

なお、自動車の運転者は赤信号に違反して横断を開始する歩行者があることまで予見する注意義務はなく、歩行者が車の直前に飛び出してきたような場合は、車側が免責されることもあります。

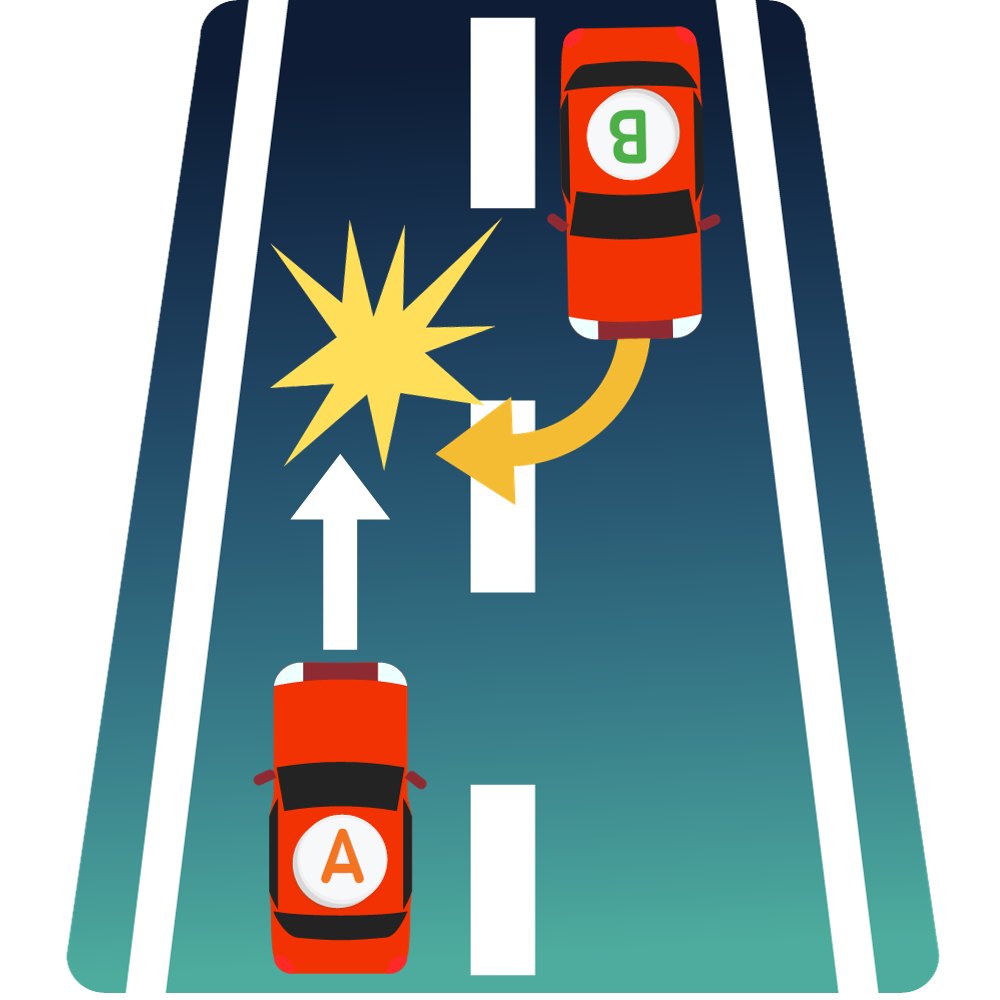

センターラインオーバー

中央線の表示された道路において、A車が左側を直進中対向車であるB車が中央線を越えてきた場合、いわゆる「センターラインオーバー」はA車側に進入してきたB車に過失がある為、10対0です。

車両は原則道路の左側部分を走行しなければならないし、道路の左側を寄って走行しなければなりません。車両の運転者にとって左側部分通行は信号表示に従うことと同じくらいの基本的なルールです。

よって、A車は追い越しが禁止されている場所において、追い越しのためにセンターラインオーバーをしてくる車両がないとの信頼を頂いており、また、自車線内を走行する車両運転者には、対向車のセンターラインオーバーを予見する注意義務は要求されていないことからも、センターラインオーバーをしたB車の一方的過失となり、10対0となります。

こんな時は過失割合が変わってくる?!

以下のような事情等がある場合は、双方の速度や道路状況等の事情に基づいて、過失割合に修正が加わります。

・道路左側部分の幅員が車両通行のための十分な幅がない

・道路の損壊・道路工事等の障害のため道路左側部分の通行が十分でない

・道路左側部分の幅員が6m未満のために車を追い越すとき

・道路の曲がり角付近について道路標識等により通行方法が指定されているとき

相手がバイクの場合

センターラインオーバーした相手方がバイクの場合はどうなるのでしょう。

相手がバイクであっても自動車と同様に基本の過失割合は10対0になります。

直進する自動車においては、万一センターラインオーバーをしたバイクに対する危険を察知しても、時間的余裕と後続車や自車の安全に対する配慮の十分な余裕も必要になってきます。

そんな余裕がない場合、対向バイクのセンターラインオーバーは避けること難しいですよね。よって、自動車の場合と同様に10対0となります。

「走行不能状態」になってませんか?

・後方から追突を受けたことによってナンバープレートが脱落していませんか。

・センターラインオーバーした車とぶつかってサイドミラーは後方を確認出来る状態ですか。

・バイクとぶつかってフロントガラスにヒビが入っていませんか。

・相手自転車とぶつかってテールランプが割れていませんか。

物理的に走れるから大丈夫と思っていても、整備不良のまま公道を走行すると道路交通法違反として取り締まりの対象になる可能性があります。

”車が公道を走れる状態ではない”場合は、ロードサービスを利用しましょう。ロードサービスのみの利用であれば、次年度の等級・保険料に影響がないので安心です。

もし、”車が公道を走れる状態ではない”の判断がつかない場合は、加入保険会社のフリーダイヤルに電話で確認してみましょう。

ロードサービスに繋いでくれて、口頭で車の状況を伝えればロードサービス実施可否を判断してくれます。

また、明らかな10対0の事故で被害者となった場合、いくら等級・保険料に影響ないとはいえ自分の保険を使うのはなんだか気が引けてしまうという方もいると思います。

そういう場合は、その場で加害者側の保険でロードサービスが利用、ならびに修理期間中の代車提供が可能なこともありますので、一度相手方保険会社にお困りごとを伝えてみると良いでしょう。

まとめ

相手方がいる事故が起きた場合「車の修理費」「自分や相手方の治療費」「過失割合」「交渉のこと」…色んな不安要素が頭に浮かんでくると思います。その中でも特にお互いが動いていた場合は、「過失割合」を早く知りたいですよね。また、お互いが動いていたから双方に過失があるのではないか等ご自身の強い主張もあると思います。

しかし、だからといって現場で声を荒げたり高圧的になってしまうと、その先の示談交渉が難航する可能もあります。

過失割合が割れてしまうケースは、専門知識をもった保険会社の担当者が、過去の裁判例を基にして事故形態や事故状況、もちろん双方の主張など様々な判断材料を鑑みて過失割合を決めます。どんなケースであっても円満な事故解決に導いてくれるのは、示談交渉を行う保険会社です。

是非、沢山の保険会社を色んな角度から比較してみて、信頼できる保険会社を探してみましょう。