自動車保険には、契約者の事故歴に応じて保険料の割引・割増を適用する等級制度が設けられています。事故内容によって翌年度の等級への影響度合いが異なり、それに伴って保険料も変わります。

事故には3等級ダウン事故や1等級ダウン事故などがありますが、それぞれ保険料がどのくらい上がるのか、気になる人も多いのではないでしょうか。

この記事では、3等級ダウン事故で保険料がいくら上がるか解説します。さらに、等級制度の仕組みと事故後に保険を使うかの判断方法について、詳しく見ていきましょう。

もくじ

自動車保険の等級制度とは、契約者の事故歴に応じて保険料が変わる仕組みのこと

自動車保険の等級制度は、契約者の事故歴に応じて保険料を割引・割増する仕組みです。等級は1等級から20等級まであり、通常は6等級からスタートします。1年間無事故であれば翌年度に1等級上がり、保険料が安くなります。反対に、事故に遭って自動車保険を使うと翌年度の等級が下がり、保険料は高くなります。

また、事故によって自動車保険を使った場合には「無事故」の割増引率から「事故有」の割増引率に変更される仕組みです。事故の場合、等級が下がるだけでなく、比較的割高な「事故有」の料率が適用されるので、注意が必要です。

なお、「事故有」になるのは事故有係数適用期間が適用されている期間であり、3等級ダウン事故の場合の事故有係数適用期間は3年間で、1等級ダウン事故は1年間です。事故有係数適用期間は最大6年で、事故から1年経つごとに、前年の事故有係数適用期間から1年が差し引かれます。

自動車保険の等級の詳細については、下記の記事で紹介しています。ぜひご確認ください。

-

自動車保険の等級制度とは?無事故で保険料が安くなる!

自動車保険には等級制度というものがあり、保険料を決めるうえで重要な役割を果たしています。事故を起こさない人の保険料が安く、事故を起こした人の保険料が高くなるようになっています。保険料を安く抑えたいので ...

自動車保険における事故の種類

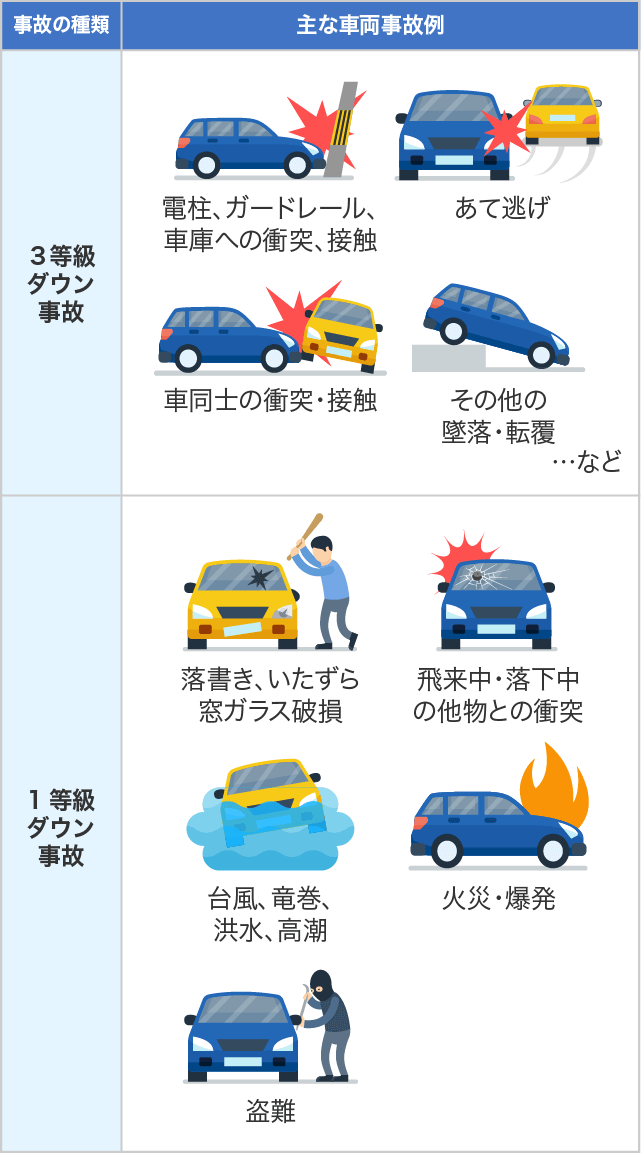

自動車保険における事故は、「3等級ダウン事故」「1等級ダウン事故」「ノーカウント事故」の3種類に大別され、事故内容に応じて翌年度の等級への影響度合いが異なります。ここでは、それぞれの事故がどのようなものか解説します。

■3等級ダウン事故と1等級ダウン事故の例

3等級ダウン事故

3等級ダウン事故とは、事故により自動車保険を使った場合、翌年度の等級が3つ下がる事故を指します。

具体的には、車同士で事故を起こして対人賠償や対物賠償などの保険金が支払われた場合や、通行人や自転車と接触し、対人賠償の保険金が支払われた場合です。事故を起こしたら通常は3等級ダウン事故に該当すると考えてよいでしょう。

1等級ダウン事故

1等級ダウン事故は、事故で自動車保険を使った場合、翌年度に1等級がダウンする事故です。主に、飛び石によるフロントガラスの破損や車両盗難など、車の所有者や運転者が気をつけていても防ぎにくい偶発的な要因で車に損害が生じ、車両保険を使った場合が該当します。

ノーカウント事故

ノーカウント事故は、自動車保険を利用しても翌年度の等級に影響を及ぼさないタイプの事故です。具体的には、下記のような場合がこれに該当します。

<ノーカウント事故に該当する事故の例>

- 人身傷害保険金のみ支払われる事故

- 搭乗者傷害保険金のみ支払われる事故

- 無保険車傷害保険金のみ支払われる事故

- 弁護士費用特約のみを使って保険金が支払われる事故

このようなケースでは、ほかに事故を起こさなければ翌年度の等級が1つ上がります。

自動車保険の保険料は、事故後にどれくらい上がる?

自動車保険は、等級ごとに割増引率が設けられています。保険料の割増引率は保険会社によって異なる場合があるものの、概ね下記の割合で計算されています。

| 等級 | 保険料割増引率 | |

|---|---|---|

| 無事故 | 事故有 | |

| 1等級 | +108% | |

| 2等級 | +63% | |

| 3等級 | +38% | |

| 4等級 | +7% | |

| 5等級 | -2% | |

| 6F等級 | -13% | |

| 7F等級 | -27% | -14% |

| 8等級 | -38% | -15% |

| 9等級 | -44% | -18% |

| 10等級 | -46% | -19% |

| 11等級 | -48% | -20% |

| 12等級 | -50% | -22% |

| 13等級 | -51% | -24% |

| 14等級 | -52% | -25% |

| 15等級 | -53% | -28% |

| 16等級 | -54% | -32% |

| 17等級 | -55% | -44% |

| 18等級 | -56% | -46% |

| 19等級 | -57% | -50% |

| 20等級 | -63% | -51% |

※「6F等級」「7F等級」は前年度から契約が継続している等級を表す。

参考:損害保険料率算出機構「自動車保険参考純率改定のご案内」

事故を起こした場合、等級が下がるだけでなく「事故有」の割増引率が適用されるため、保険料は大幅に上がる可能性がある点に注意してください。ここでは、自動車保険における事故後の保険料について解説します。

3等級ダウン事故:事故後の保険料は約1.5~1.66倍

事故時の等級によるものの、3等級ダウン事故で等級が3つ下がることで、翌年の保険料は約1.5~1.66倍に達する可能性があります。例えば無事故20等級の-63%から事故有17等級の-44%になると、保険料は約1.51倍になります。簡単に、等級による割引前が10万円だとすると、3万7000円から5万6000円に上がるということです。

仮に、現在14等級で年間保険料が7万円の場合、3等級ダウンした保険料は、損害保険料率算出機構の参考純率に則って計算すると、下記のとおりです。

| 時系列 | 等級と年間保険料 | 無事故だった場合の 等級と年間保険料 | 事故有と無事故の差額 |

|---|---|---|---|

| 3等級ダウン事故発生 | 無事故14等級:70,000円 | - | - |

| 事故の翌年 | 事故有11等級:116,670円 | 無事故15等級:68,540円 | 48,130円 |

| 事故から2年後 | 事故有12等級:113,750円 | 無事故16等級:67,080円 | 46,670円 |

| 事故から3年後 | 事故有13等級:110,830円 | 無事故17等級:65,630円 | 45,200円 |

| 事故から4年後 | 無事故14等級:70,000円 | 無事故18等級:64,170円 | 5,830円 |

このケースの場合、4万円以上の保険料増加が3年間にわたって続くため、かなりの負担となるのはいうまでもありません。また、事故有の保険料は3年間ですが、20等級になるまで等級の差は埋まりません。

1等級ダウン事故:事故後1年間の保険料は約1.25~1.6倍

1等級ダウン事故の場合、保険料の増加率は3等級ダウン事故ほど大きくはありませんが、それでも約1.6倍に上がる場合があります。例えば、事故なし12等級の割引率が-50%、事故あり11等級の割引率が-20%なので、ここでの保険料差は1.6倍になります。

現在14等級で年間保険料が7万円の場合、1等級ダウンした保険料は、損害保険料率算出機構の参考純率に則って計算した場合、下記のようになっています。

| 時系列 | 等級と年間保険料 | 無事故だった場合の 等級と年間保険料 | 事故有と無事故の差額 |

|---|---|---|---|

| 1等級ダウン事故発生 | 無事故14等級:70,000円 | - | - |

| 事故の翌年 | 事故有13等級:110,830円 | 無事故15等級:68,540円 | 42,290円 |

| 事故から2年後 | 無事故14等級:70,000円 | 無事故16等級:67,080円 | 2,920円 |

| 事故から3年後 | 無事故15等級:68,540円 | 無事故17等級:65,630円 | 2,910円 |

3等級ダウン事故に比べて保険料アップは一時的になるものの、事故後は無事故時に比べて2等級分の差がついてしまう点に注意してください。

ノーカウント事故:保険料は変化なし

ノーカウント事故においては、等級や保険料に影響はありません。そのため、気兼ねなく自動車保険を使用しやすいというメリットがあります。

事故後に自動車保険を使うかどうか判断する方法

事故に遭うなどして自動車保険を使うと、事故後の保険料が高くなる可能性があるため、使用については十分検討したいところです。ここでは、事故後に自動車保険を使うかどうか判断する方法について解説します。

事故の損害額と保険料のアップ分で、どちらが上か計算する

自動車保険を使うかどうかを決める際には、まず事故による損害額と、保険料がどれだけ上がるのかを比較することが大切です。

3等級ダウン事故の場合、保険料は約1.5~1.66倍にアップし、その影響は3年間にわたります。仮に、18等級時に事故に遭い、事故前の年間保険料が約7万円だった場合、3年間の保険料の差額は約11.5万円になります。

損害額がこれを下回る場合は、自動車保険を使わず自己負担するほうが経済的といえるでしょう。

自動車保険を使った後の等級が低すぎる場合は自己負担する

自動車保険を使うと等級がダウンしますが、4等級以下になると保険料が割増になります。こうなると保険料がかなり高くなってきます。また、事故を繰り返して1等級になると契約の更新を断られることもあります。自動車保険を使うと等級が低くなりすぎる場合は自動車保険を使わないほうが賢明といえるでしょう。

1年で3等級ダウン事故を2回起こした場合などは、等級ダウンの幅が大きくなるため、特に注意が必要です。

3等級ダウン事故後の対応における注意点

3等級ダウン事故を起こした後の対応については、いくつか気をつけておきたいポイントがあります。ここでは、3等級ダウン事故後の対応における注意点について解説します。

保険会社を他社に乗り換えても等級はリセットされない

自動車保険の等級は保険会社各社で共同運用されているため、他社に乗り換えても引き継がれるようになっています。そのため、3等級ダウン事故後に、等級や事故有係数適用期間をリセットしたいと考えて保険会社を乗り換えても、意味がありません。

具体的には、3等級ダウン事故によって8等級が5等級に下がった場合、乗り換え先の保険会社でも5等級からのスタートとなります。6等級からにはなりません。事故有係数適用期間も3年間が適用されるので注意してください。

ただし、保険会社によって保険料や補償内容は異なるため、他社への乗り換えによってベースの保険料が安くなる可能性はあります。

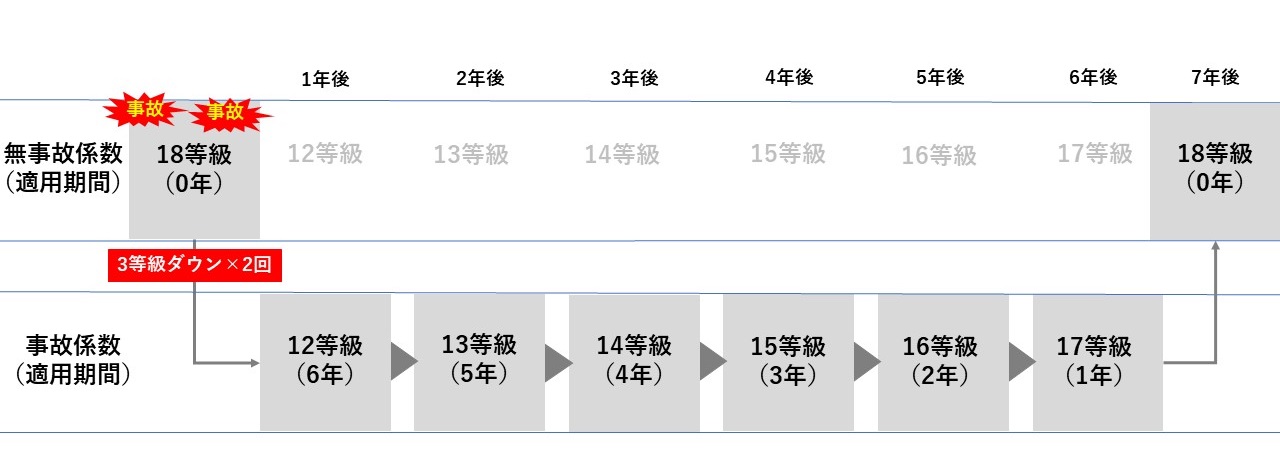

1年以内に2回の3等級ダウン事故を起こすと、元の等級に戻るのは7年目

1年以内に2回の3等級ダウン事故を起こすと等級が大幅に下がり、保険料が高くなります。

仮に、18等級で3等級ダウン事故を同一年度内に2回起こした場合、元の等級に戻るまでには最低7年かかります。

■18等級で同一年度内に3等級ダウン事故を起こした場合

2回の事故によって保険料が高額になることを考えると、場合によっては自動車保険を使わないことも検討すべきでしょう。

判断が難しい場合には保険会社に相談して、自動車保険を使った場合は保険料がどのくらい上がるのかを確認し、修理費用などと比較・検討することをおすすめします。

1年に2回の事故を起こしたときの詳細については、下記の記事で紹介しています。ぜひご確認ください。

-

1年に2回の交通事故!自動車保険はどうなる?等級や事故有係数適用期間は?

交通事故で自動車保険を使った場合、ノーカウント事故となる場合を除き等級がダウンし事故有係数適用期間が加算されます。自動車保険は通常1年契約で行いますが、1年間に2回以上交通事故にあい自動車保険を使った ...

3等級ダウン事故後の自動車保険の使用は、十分な検討を

3等級ダウン事故は、車同士の衝突事故やあて逃げなどで自動車保険を使って保険金を受け取った場合に適用されます。ただし、3等級ダウン後は保険料が約1.5~1.66倍の割増になり、結果として修理費用などを自己負担するより損をしてしまう可能性もあります。

事故後に自動車保険を使うのか、自己負担するのかについては、保険会社に確認しながら十分検討するのがおすすめです。保険会社に相談したからといって、自動車保険を使う必要はありません。

なお、自動車保険の保険料や提供する補償内容は、保険会社によって異なります。3等級ダウン事故後の他社への乗り換えは、等級のリセットこそできないものの、ベースの保険料が安くなったり、補償内容がよりマッチしたりするのがメリットです。自動車保険の更新をする際には、複数の保険会社に見積もりを依頼して、比較・検討することをおすすめします。

ただし、各保険会社のウェブサイトで見積もり依頼はできるものの、手間や時間がかかります。そこで、一括見積もりサービスを利用して、手軽に見積もり依頼をしてみてはいかがでしょうか。

自動車保険の保険料を複数の保険会社で比較・検討する際には、インズウェブの「自動車保険一括見積もりサービス」が便利です。複数社の見積もりが一度に取れるので、比較・検討がしやすくなります。ぜひ、インズウェブの「自動車保険一括見積もりサービス」をお試しください。